Topografische Arbeiten in Frankreich und Genf

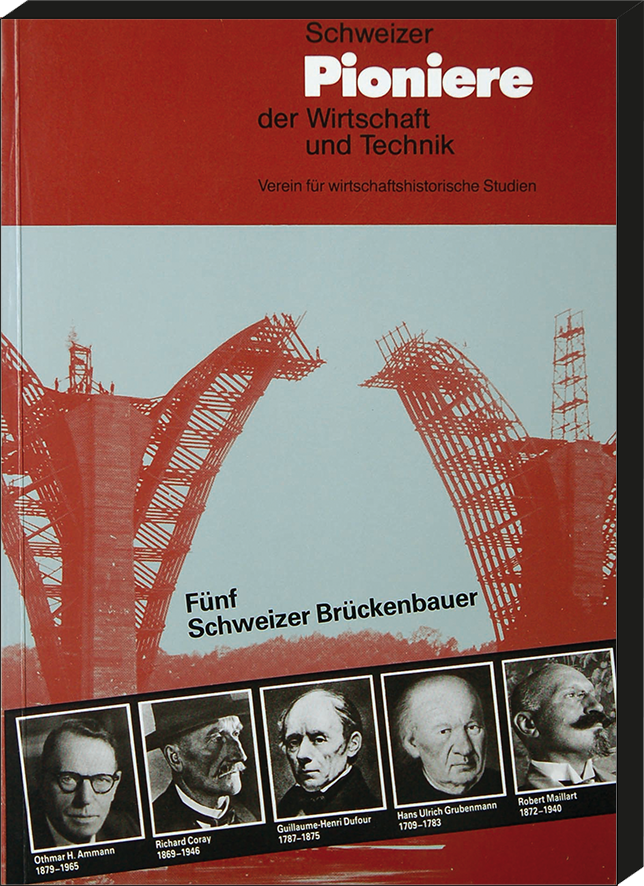

Seine ersten praktischen Erfahrungen mit topografischen Aufnahmen und Kartierungen machte Dufour in französischen Diensten. 1817 wurde er Kantonsingenieur von Genf. Unter seiner Leitung entstand eine der ersten Kantonskarten, jene von Genf im Massstab 1:25’000. Dabei konnte er auf kleinerer, kantonaler Ebene jene Erfahrungen sammeln, welche ihm später bei seinem kartografischen Hauptwerk auf grosser, nationaler Ebene zum Durchbruch verhalfen.

Aus einem Flickenteppich

Als Guillaume Henri Dufour 1832 zum Oberstquartiermeister der Schweizer Armee gewählt wurde, gehörte auch die Leitung der trigonometrischen Vermessungen der Schweiz zu seinen Aufgaben. Was er vorfand, war ein Flickenteppich aus geodätischen Arbeiten der verschiedenen Kantone. Es galt also, die einheitliche Vermessung der Schweiz vorzunehmen, wobei er die Sternwarte von Bern als Fundamentalpunkt auswählte und den Granitfindling im Hafen von Genf, den Repère du Niton, als Ausgangspunkt für die schweizerische Höhenmessung festlegte. Dessen 376.86 m ü. M. wurden von der Höhe des Chasserals abgeleitet, die zuvor von den französischen Ingenieur-Geografen bestimmt worden war. 1835 konnte die verbindende Triangulation über die Alpen vollendet werden.

Arbeiten im Hochgebirge

Es folgte die topografische Aufnahme jener Gebiete, die noch nicht über qualitativ genügende Karten verfügten. Den kantonalen Topografen musste Dufour exakte Anweisungen über die Aufnahme des Geländes, aber auch des Waldes, von Flüssen, Seen, Strassen und Siedlungen geben. Trotz seiner wiederholten Mahnungen lieferten einige Kantone nur ungenügende Arbeiten ab, indem sie beispielsweise auf die Höhenkurven verzichteten. Die grösste Herausforderung stellte aber die topografische Aufnahme der Alpen dar, die direkt von Dufours Angestellten durchgeführt wurde. Den Bundes-Topografen stellten sich neben den klimatischen Bedingungen und dem schwierigen Gelände im Hochgebirge auch die einheimische Bevölkerung oft ablehnend entgegen.

Das topografische Bureau in Genf

Für die nun anstehenden zeichnerischen Arbeiten eröffnete Dufour auf den 1. Januar 1838 das Bureau topographique fédéral in Genf – obwohl ihm die Tagsatzung die notwendigen Mittel noch gar nicht gesprochen hatte. In seinem Bericht an die oberste Behörde wurde er deshalb deutlich: «So kann es nicht weiter gehen, eher lege ich die Direktion der Arbeiten nieder! Man kann keine Amateure gebrauchen, die machen, was sie wollen. Wir müssen Leute haben, die sich uns ganz widmen, die in der Karte ihre Lebensaufgabe suchen und sehen. Hier und in der Anwendung von mehr Geldmitteln liegt die Ersparnis.»

Schattenschraffen für ein plastisches Bild

In Genf wurden in der Folge aus den Aufnahmeblättern, die im Massstab 1:50’000 oder 1:25’000 gezeichnet waren, eine einheitliche Karte im Massstab 1:100’000 auf 24 Blätter gezeichnet. Dabei entschied sich Dufour für eine Darstellung mit Schattenschraffen. Gegenüber den heute üblichen Höhenkurven waren Schraffen zwar ungenauer. Doch gerade für den ungeübten Betrachter vermittelten Schattenschraffen bereits auf den ersten Blick ein leicht verständliches und plastisches Bild. Der Kupferstich und der Druck waren schliesslich die letzte Herausforderungen für die Publikation, die zwischen 1845 und 1864 erfolgte. Allein der Transport der Kupferplatten von Genf nach Bern, wo der Druck stattfand, oder die Verstählung der Kupferplatten, damit diese sich beim Druck nicht abnutzten, waren für die damalige Zeit ungewohnte bzw. neuartige Vorgänge.

Eine Goldmedaille und ein Berggipfel

Das Resultat war die erste exakte Schweizerkarte, die zudem erstmals die Schweiz als Einheit zeigte – eine wichtige kulturpolitische Errungenschaft und ein Sinnbild für die damalige Zeit. Auf internationaler Ebene gewann die Karte 1855 an der Weltausstellung in Paris eine Ehrenmedaille, weitere folgten. In der Schweiz bedankte sich der Bundesrat mit einem silbernen Tafelaufsatz und mit der Umbenennung der «Höchsten Spitze» der Schweiz in «Dufour-Spitze».