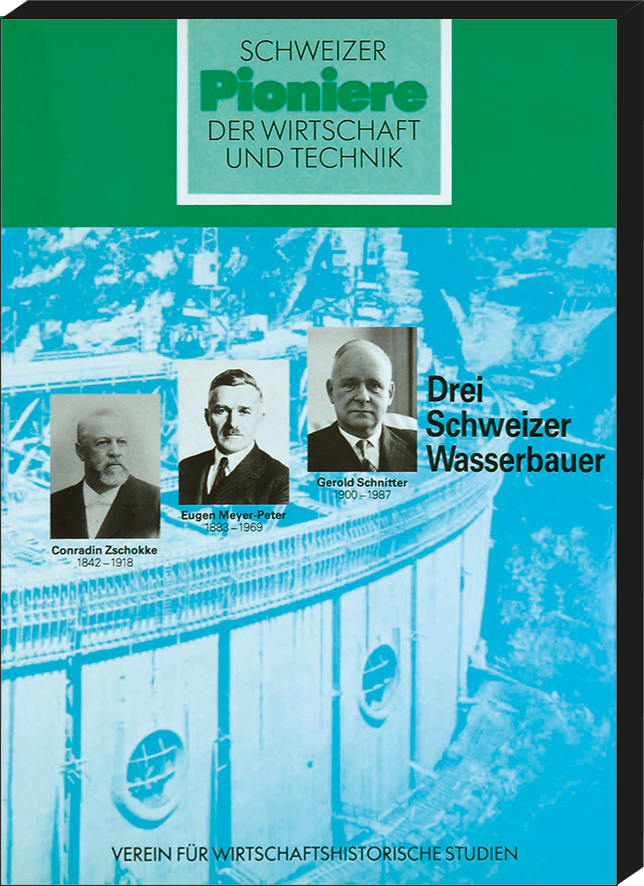

Zschokkes Pionierleistungen liegen im Bereich der Druckluftgründung, die sowohl beim Bau von Brückenpfeilern, als auch von Flusskraftwerken zum Einsatz kommt. Dabei wird ein nach oben geschlossener Caisson (Senkkasten) auf den Grund abgelassen. Im Gegensatz zur bekannten Taucherglocke wird das Wasser mit Druckluft vollständig aus dem Caisson verdrängt, sodass die Arbeit «trockenen Fusses» stattfinden kann. Der zumeist weiche Untergrund wird abgetragen, womit sich der Caisson mehr und mehr in den Flussboden eingräbt, bis ein stabiler Untergrund erreicht wird. Wenn der Caisson fest im Untergrund verankert ist, wird er vollständig mit Beton oder einem anderen Baumaterial ausgefüllt. Damit dient der Caisson als Fundament für einen Brückenpfeiler oder eine Staumauer. Diese Technik verbesserte Conradin Zschokke mit verschiedenen Entwicklungen massgeblich. Zum Beispiel vereinfachten seine verschiebbaren (das heisst schwimmfähigen) Caissons die Erstellung von langen Unterwasserbauten. Oder mit spezielle Schleusen für die gesonderte Abfuhr des Aushubs und die Zufuhr von Baumaterial steigerte er die Effizienz und die Sicherheit der Arbeit in den Caissons stark.